Il canto silenzioso degli amici come romanzo di formazione

Leggo da alcuni anni, non pochi, gli scritti di @Andrea di Consoli sui social, su Il Mattino, in volume. Il primo incontro fu con La commorienza, uno dei pochi libri che narrano un fatto di cronaca nera con garbo e a tratti con poesia.

Di Consoli è molto amato in rete, e nella comunità letteraria dei coraggiosi che gravitano lontano da quelle che genialmente in “Caterina va in città” (il film di Paolo Virzì ) un delizioso Castellitto chiama “le conventicole”. Giornalista e testimone culturale in tivù, autore e commentatore, Andrea ha una voce che, potente, risuona “in chi lo sa” (come lui sa che si dice a Sud).

Ho finalmente letto, dopo averlo preso e spulciato appena uscito, questo suo “Canto silenzioso degli amici”, che mi arriva, nonostante la voragine di cui parla senza inutile pudore, arrivandoti addosso come un ruvido abbraccio, ammorbidito nel dolore da quello diffuso e struggente in “Dimenticami dopodomani”, che lo precede di appena un anno, se la memoria non mi inganna.

E’ un libro bellissimo, scritto con cura (nonostante le dichiarazioni dell’autore), quella cura che esce tutta nell’emergenza della annotazione che così profondamente radica il sentimento da non necessitare né volere revisione alcuna.

L’ho letto con la sensazione netta, sopratutto nella prima parte, di leggere quella prosa poetica di molti versi di Pavese, ma sopratutto di ritrovare la vena intimamente corporea e mista alla terra, al sangue, dei Racconti. Quella prosa che è stata per me quattordicenne, nella metrica interiore che rivelava, una via di educazione sentimentale potentissima e rimasta indelebile.

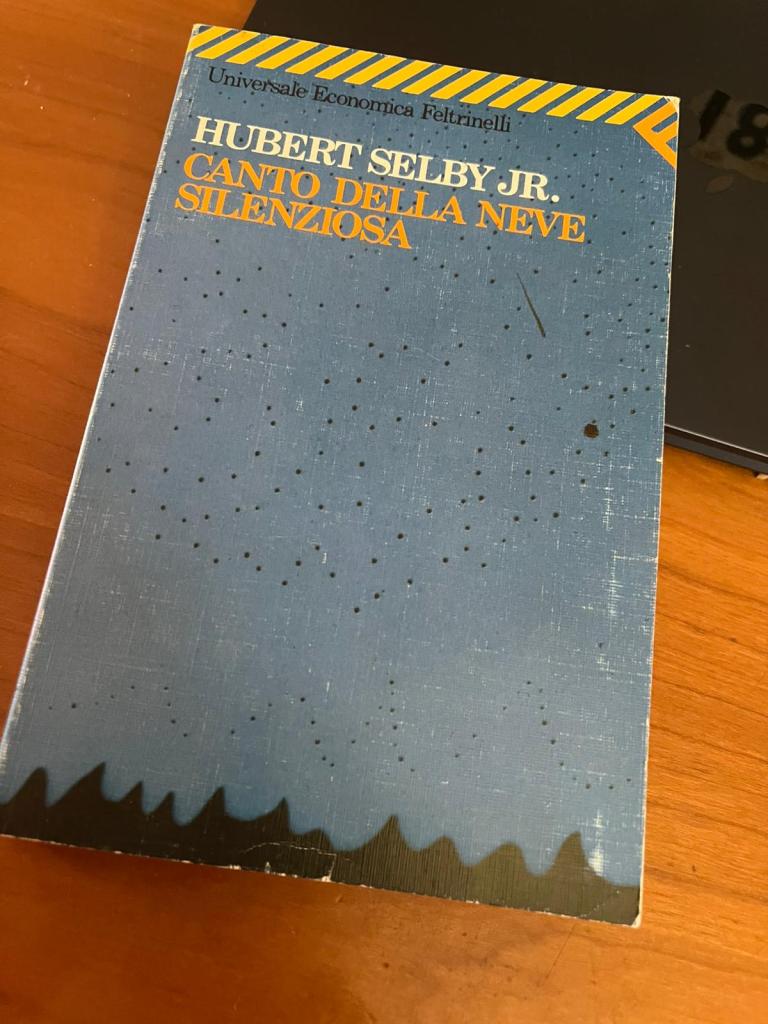

Sebbene Andrea Di Consoli manifesti una virilità risolta, e non abbia alcun tratto di una certa misoginia del “Cesare perduto nella pioggia aspettando da due ore il suo amore ballerina”, c’è un tratto, l’ineluttabilità della perdita, del cambiamento, del sangue, che nel mio cuore li accomuna. Con la capacità, però, in questo Canto, di un recupero amicale, territoriale, originario, che fa sentire, nel Canto della neve, il calore dell’abbraccio.

Dovrebbe essere, questo romanzo in versi, o poema in prosa, adottato nelle scuole ginnasiali del Sud, perché racconta il sentimento del viaggio, dell’altro luogo, del ritorno, e di una sua lacerante impossibilità a cose fatte, a strappo compiuto. E il sentimento dei luoghi poveri, dei luoghi che non intravedono riscatto, ma infine fanno Aliano, e La luna e i Calanchi persino in pieno inverno, e persino trovando il sole a scaldare.

Ed anche nelle scuole del Nord, dove dall’orrore dilaniante delle cronache comprendiamo come l’isolamento abbia bisogno di presa in carico amicale, di senso del tempo nel luogo e di sentimento di comunità da mostrare come possibile. Una restituzione da Sud a Nord, nonostante la voce narrnate abbia fatto e faccia casa a Roma, città che non somiglia a nessun’altra. Forse, perché abitata da migliaia di emigrati come noi.

C’è una storia nella storia, nel libro, ed è la storia di una paternità presente e salda, ricca risolta, seguita da quella di una ricerca d’amore che sembra costellare la mappa dei luoghi, ma che racconta di stanze e mattini, di alberghi e ripari, di corpi odori e sudori e strappi, di una nietzschana capacità di non abbandonare i vissuti nel dentro, di conservare un memoriale d’amore nel proprio esserci. E pure, inesauribilmente, una scommessa sempre aperta con la scoperta e la meraviglia. Commoventi le parole finali sulla madre, che rimane come in rilievo sulle pagine, come una settimana stanza.

Grazie ad Andrea di Consoli per questo suo. Per essere un autore di rilievo certo, in mezzo a tanta e tanta scrittura minore nelle collane di editori maggiori.

Una sola cautela: mettete all’amigdala lo scafandro: alla fine della lettura io non stavo troppo bene. Ma questo forse perché, venendo a Roma da Cosenza, non ho lasciato una terra, ma sopratutto persone. Lungo Corso Mazzini, e non solo. E troppe non ci sono più.

Lascia un commento